2025.4.13

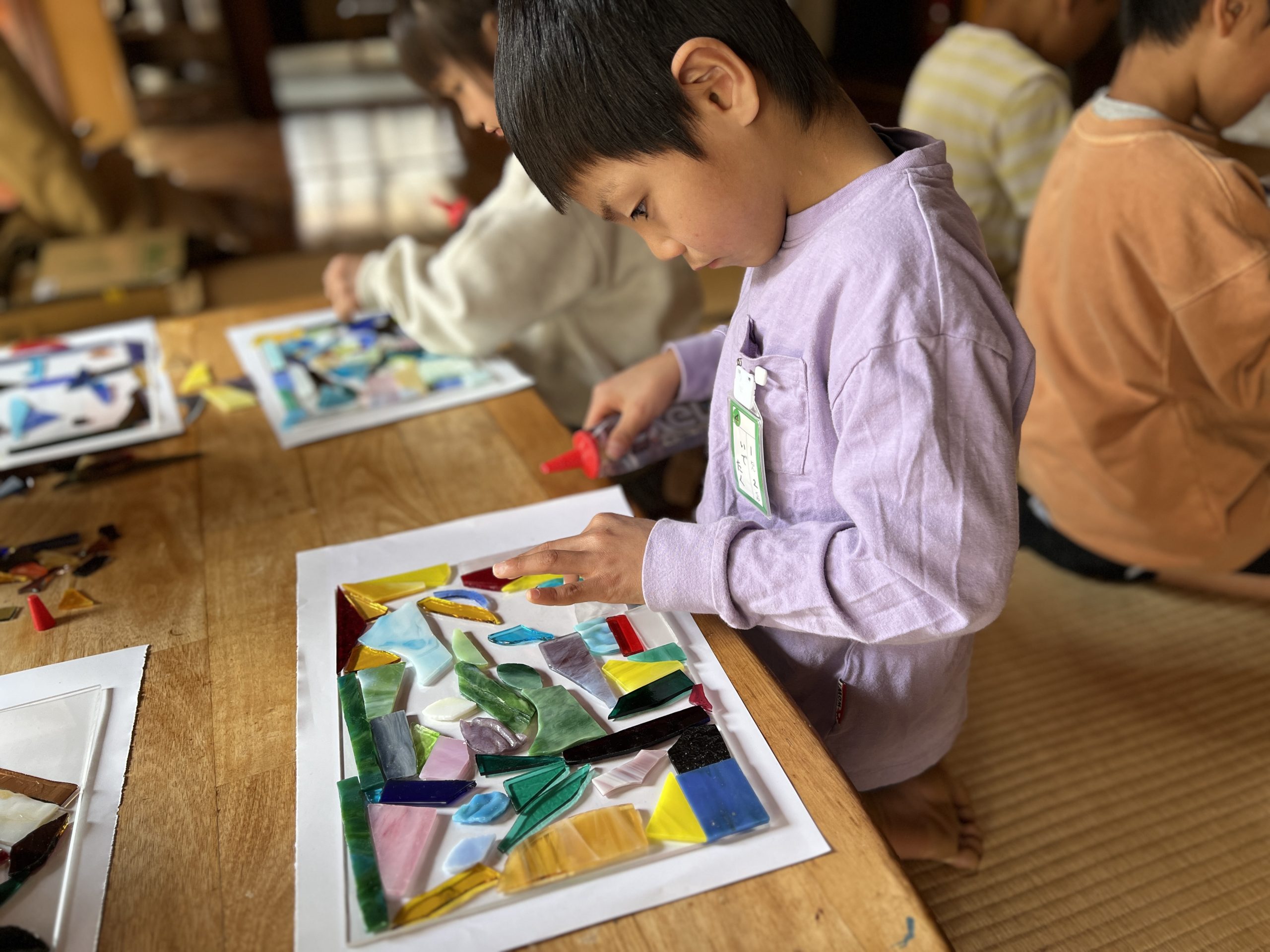

学童の子どもたちは、春休みにステンドグラスを体験

本格的な作り方は、まだ難しいですが、きれいなガラスを並べるだけで楽しいです。

2年生以上は、シーリング材でガラスとガラスの隙間を、埋めていきます。

これがまた、難しい。「かたい。」「ガラスが動いてしまう。」

確かに、大人でも難しい。

やってみないと、わからないことがありますね。

後日に、1年生は、透明のシーリング材で貼り付けました。

完成です。色とりどりのガラスが太陽に透かすと、きれいに光ります。

「ステンドグラス」の名前の言われは「ガラスを汚す」なのだそうです。

こんなにきれいなのに。

ガラスは石英と方解石と塩を原材料に、鉄などを混ぜて色を付けるのだそうです。

ガラスをカットしてくださるさえ先生の周りには、先生の手元を見たい子たちが集まります。

TERAYAMAの春には、ワラビが芽を出します。

「どうやって、クルって出てくるのかな。」

次々に出てくるワラビをみながら、こうなって、こうなってとワラビが地面から顔を出す瞬間を、子どもたちは、見つけます。

「わかった、こうやって輪っかみたいになってるんだ。」

【カキドオシ】

【小川にはクレソンが芽を出します。】

【TERAYAMAの住人?住鳥?「ピッピちゃん」」

【椿の花を水に、入れてかき混ぜると、石鹸?の出来上がりだそうです。回すのをとめると泡が消えてしまうのだそうです。】

動物が目を覚まし、植物の芽吹き、新しい春を感じさせます。

TERAYAMAもすっかり、春になりました。